Schloss, Schlossmühle und die Stadt Schleiden beschränkten sich bis ins 19. Jahrhundert auf die linke Seite der Olef. Am gegenüberliegenden Ufer flussabwärts lag lediglich Gangfort, der stets zu Schleiden gehörende Vorort. Dennoch wurde eine steinerne Brücke dorthin erst 1784 unter dem Arenberger Herzog Ludwig Engelbert errichtet. Bis dahin blieb – neben einer wohl nur zeitweise vorhandenen hölzernen Fußgängerbrücke ungefähr auf der Höhe des heutigen AOK-Gebäudes – lediglich der Gang durch eine Furt, was den Ortsnamen erklärt.

Schon die ersten Erwähnungen des Namens Gangfort beziehen sich auf die dort ansässige Industrie. Hammerwerk und Eisenhütte Gangfort werden erstmals 1438 und 1439 erwähnt. Deren Existenz lässt sich während des gesamten 15. und 16. Jahrhundert nachweisen. Um die regelmäßige Versorgung mit dem für die Industrie notwendigem Wasser zu gewährleisten, war ein eigener Graben angelegt worden, der am Wehr vor dem heutigen Johannes-Sturmius-Gymnasium vom Flusslauf der Olef abzweigte. Wie alle Hütten der Umgebung wurde auch das Werk Gangfort von mehreren Teilhabern gemeinsam geführt. So haben die 9 Teilhaber der Gangforter Hütte im Sommer des Jahres 1593 insgesamt 841 Zentner Eisen produziert. Wirtschaftskrisen und der 30jährige Krieg brachten dann die Produktion ab etwa 1610 zum Erliegen, doch 1661 wird das Werk in Gangfort reaktiviert. Mit Höhen und Tiefen überlebte es bis ins 19. Jahrhundert. Noch 1836 produzierten dort mit Hilfe eines einzigen Hochofens 10 Arbeiter 3346 Zentner Stabeisen. Doch nur wenige Jahre später musste das Werk – wie bald alle Hütten der Nordeifel – geschlossen werden.Ein Uhrmacher von Gangfort bietet Schoeller die Stirn

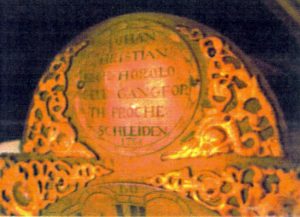

Es ist somit nicht verwunderlich, dass in den Bevölkerunglisten des 18. und 19. Jahrhunderts in Gangfort Berufe mit Bezug zur dortigen Indsutrie dominierten (Hüttenmeister, Schmied, Hüttenarbeiter usw.). Dabei haben die meisten von ihnen zusätzlich eine kleine Landwirtschaft betrieben. Um so überraschender taucht zwischen alle diesen Berufen gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein Horloger/Uhrmacher auf. Sein Name war Johann Christian Beck, und er muss sein Handwerk sehr gut beherrscht haben. Noch im 20. Jahrhundert findet man in Antiqitätenzeitschriften „Beck-Uhr vom Gangforterwerk“ als Qualitätsmerkmal angepriesen. Seine Spezialität waren Standuhren, manche bis 2 m hoch. Einige seiner Exemplare kann man noch heute in Eifeler Haushalten finden. Christian Beck war verheiratet mit Gertrud Beck und gehörte zu den einflussreichen Protestanten der Nordeifel. Selbstbewusstsein, Ansehen und sicher auch Finanzmittel erlaubten ihm ab 1770 ein lang andauerndes Gerichtsverfahren gegen keinen Geringeren als Ludolf Schoeller, Mitglied der bekannten und reichen Reidtmeisterfamilien im Schleidener Tal. Es ging um Becks Anteile an der Eisenhütte. Er berief sich auf Verträge aus dem Jahr 1724, hatte damit offensichtlich beim Bergamt Sistig, das übrigens in Schleiden (Holgenbach) tagte, Erfolg. Doch Ludolf Schoeller wandte sich an das Appellationsgericht in Luxemburg. Akten über den Ausgang des Verfahrens konnten noch nicht gefunden werden, aber dem Ruf des Uhrmachers hat die Angelegenheit nicht geschadet.

In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm das Sägewerk der Familie Reinshagen die industrielle Tradition in Gangfort wieder auf. Die Arbeiterschaft konnte sicher ihre fachliche Qualifikation aus der Eisenindustrie einbringen. Zunächst stand Albert Reinshagen senior (geb. 1828 in Lennep) an der Spitze der Firma, später sein gleichnamiger Sohn (geb. 1851) – beider Frauen entstammten übrigens wiederum aus bekannten Reidtmeisterfamilien: Johanna Pauline Pirath (geb. 1828) sowie Julie Poensgen (geb. 1854). Schließlich übernahm Hermann Reinshagen (geb. 1882) das Werk. Auf ihn ging das eindrucksvolle Werkhaus zurück, das Joseph Janssen 1927 zu den schönsten Neubauten Schleidens rechnete. Hermann hatte Architektur bei Professor Paul Schultze-Naumburg studiert, der später einer der führenden Köpfe der NS-Kulturideologie wurde. Das erwähnte Werkhaus entsprach so nicht zufällig den Idealen der sog. Heimatarchitektur. Im Übrigen konnten sich die Schleidener in einer ungenutzten Halle des Werks schon 1908 dem Schwimmsport hingeben. Sie hatten dazu eine „Gesellschaft zur Schaffung von Bademöglichkeiten“ gegründet.

Anzeige 1951In den 1930er Jahren ging das Werk in den Besitz der Gebrüder Dartenne über. Zu dieser Zeit erlebten die holzverarbeitenden Betriebe eine Hochkonjunktur, welche auch im 2. Weltkrieg ihre Fortsetzung fand. Dem kriegsbedingten Personalmangel wurde auch bei Dartenne durch den Einsatz von Zwangsarbeitern gegengesteuert. 15 bis 20 vor allem französische Kriegsgefangene mussten „auf Gangfort“ arbeiten. Der Wiederaufbau in der Nachkriegszeit brachte erneut einen immensen Holzbedarf, damit eine kurzfristige Blüte des Werks. Doch in den 1960er Jahren musste es stillgelegt werden. Nicht wenige sahen darin auch die Voraussetzungen zur Erschließung des Hähnchens gegeben, weil damit sie starken Rauchemissionen des Kamins entfielen. Vor allem die Westwinde hätten eine zu starke Belastung für das neue Wohngebiet, incl. Krankenhaus mit sich gebracht.

Danach war das Werksgelände für über 50 Jahre Heimat des städtischen Bauhofs und dann kam im Juli 2021 die Flut…. Von der industriellen Vergangenheit Gangforts bleiben nur Fotos und Akten. Ein Beitrag von Norbert Toporowsky

Bildnachweis

[1] Gangfort im Jahre 1938. Sammlung Heinen/Wollgartenzu

[2] Mit der Sprengung des Kamins fällt das letzte Wahrzeichen einer langen Industrietradition, aus: W. Rosen, F.A. Heinen, Die Reihe Archivbilder. Schleiden, Erfurt 2005, S. 119

[3] Ausschnitt aus einem Gemälde von Albert Larres „Schleiden um 1725 – nach einer Vorlage von R. Roidkin“. Original des Bildes im Besitz Klemens Friederichs

[4] Aufsatz auf einer Standuhr des Johan(n) Christian Beck. Foto Jacques Pützer

[5] Anzeige 1951. Heimat-Kalender 1951 des Eifelgrenzkreises Schleiden, S. 174